國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature,簡稱 IUCN)是全球最具權威的自然保育組織之一。自 1963 年起,該組織開始編製「瀕危物種紅色名錄」(Red List of Threatened Species),以科學方法評估全球物種面臨的滅絕風險。IUCN 不僅提供研究成果與政策建議,協助各國制定環境保護政策,亦積極促進政府、企業與民間組織之間的合作,共同推動生物多樣性之保育工作。

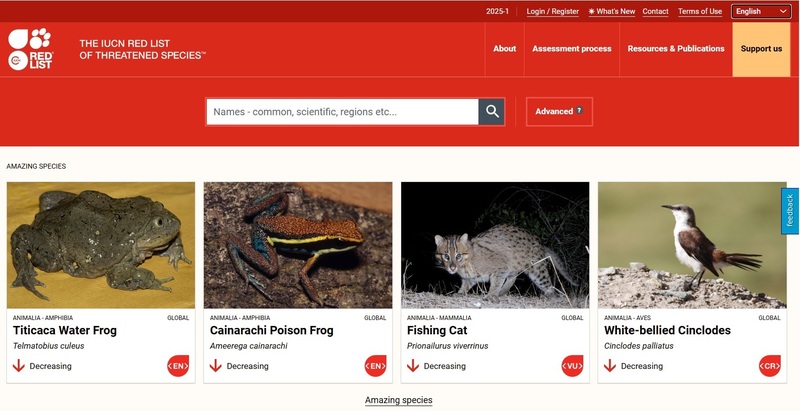

▲ 網上圖片

▲ 網上圖片

設立宗旨與全球影響力

IUCN 的設立旨在回應全球自然資源日益枯竭與生物多樣性持續下降的嚴峻挑戰。其存在不僅有助於保護瀕危物種及其棲息地,亦能提升公眾對環境議題的認識與參與度,進而建立一個跨國界的保育網絡與行動平台。

瀕危物種紅色名錄的角色與功能

目前地球上已知的生物種類超過一百五十萬種,然而其中許多正面臨滅絕的危機。為了守護這些珍貴的生命資源,IUCN 建立了全球性的「瀕危物種紅色名錄」。此名錄由科學家與保育專家共同編製,是一項用以評估野生動植物生存狀況的資料庫。它如同地球的「健康報告」,向世人揭示哪些物種正在消失、其消失的原因為何,以及人類能採取哪些行動以協助其存續。

紅色名錄將物種依照滅絕風險分為以下幾個等級

|

等級 |

中文名稱 |

意義 |

|---|---|---|

|

EX |

絕種 |

已無任何存活個體 |

|

EW |

野外絕種 |

僅存於人工飼養或圈養環境 |

|

CR |

極度瀕危 |

面臨極高滅絕風險 |

|

EN |

瀕危 |

面臨高度滅絕風險 |

|

VU |

易危 |

有滅絕風險,但尚未達瀕危程度 |

|

NT |

近危 |

接近受威脅狀態 |

|

LC |

無危 |

目前安全,但仍需監測 |

紅色名錄提供科學依據:

詳見 IUCN 網頁

資料整理:野外動向 HK Discovery Team