由貪玩開始接觸野外活動,涉獵露營、釣魚及行山,之後將興趣化為事業,2000年創辦雜誌及出版社,再轉型至網上媒體,「野外動向 HK Discovery」創辦人陳嘉俊(Jan)半生在山野中打滾。

回憶少年時在山中尋幽探秘的日子,Jan滔滔不絕,由東平洲講到塔門,從東龍島說到大東山,充滿刺激與快樂。他最記得有次在大嶼山的狗嶺涌露營,遇上疑似靈異事件,更在黑暗中誤食昆蟲當晚餐。

▲ 「野外動向 HK Discovery」創辦人陳嘉俊(Jan)半生在山野中打滾(顏銘輝攝)

登門造訪Jan的辦公室,雜物雖多,但收納整齊。不同的戶外叢書放滿幾個書櫃,較有紀念價值,則放於可上鎖的櫃中;指南針等小工具,分門別類,放在幾十個小抽屜入面;至於頭盔等大工具,亦按種類,放在辦公室一個角落的大鐵架上。多而不亂,井然有序,是Jan的辦公室給予記者的印象。

▲ 在辦公室,陳嘉俊每天都可以望住西貢的風景工作。(顏銘輝攝)

每天望住「西貢美景」工作

最吸引眼球的是Jan辦公的角落,辦公桌面向櫃背,櫃背上面有一幅俯瞰西貢萬宜水庫東壩一帶風景的大海報。Jan笑言:「工作會悶,就算在辦公室中,沒辦法出去行山,起碼可望到這幅相。」群山環抱的水庫,碧波圍繞的島嶼,這是Jan最喜歡的西貢景色,「一望無際,不會見到高樓大廈。那邊的海島也很漂亮,基本上每個我都去過。」

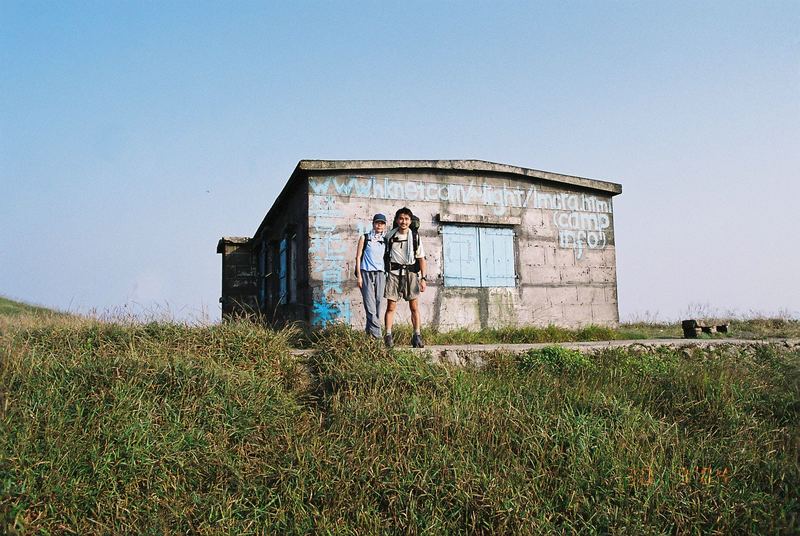

▲ 陳嘉俊多年來縱橫香港山野。

Jan小時候已經接觸山野,「由細到大落街玩,讀書不好,最愛通山跑,去水塘捉金絲貓(豹虎)」;如果說第一次正式參與野外活動,則是中四,他與朋友結伴露營,再發展出釣魚及行山等興趣。他說:「我露營的那個年代,很少人去露營,環境比較原始,很喜歡那份寧靜。那時的法例也執行得不太嚴謹,我試過在不同的郊外地方拾柴枝生火,又在沙灘上露營。」在東龍島設立營地前,Jan已到那兒露營及釣魚,「我們在燈塔或者在碼頭後紮營。最深刻是那裏的風勢很強,真的很強。」

以前最愛大東山過夜觀星

Jan以前很喜歡上大東山過夜,晚上看星,早上觀日;爛頭營上,背靠石屋,三五知己,圍爐煮食,談天說地。他說:「如果現在做(在山上生火)的話『死硬』!以前少人玩的時候,玩了都沒有人知,而且以前沒有社交媒體,你影了張相不就得你自己一個知,怎會一放上網就幾萬人見到!」他強調以前過夜後一定清理好地方才離開,但他坦言大東山已成郊遊熱點,人山人海,不會再去。

▲ 陳嘉俊表示以前很喜歡到大東山上過夜,但現在山人太多,他就不喜歡去了。

見證香港郊野發展多年,Jan發現有些地方大變,有些則有小變。他又提起西貢萬宜水庫的東壩,「以前其實很原始,在大概1995年時,落到下面的輔壩,左邊會有繩梯,讓人爬上去,之後再落去釣魚。左邊有塊大石,很高的,你要爬過去的話,就要有繩幫手。除了釣魚,有些人行山都會爬繩梯上去,繞過咀位去影相。後來地質公園成立,或者管理好一點之後,繩就消失了。」

指內地船隻偷東平洲珊瑚

Jan十分回味以前去東平洲遊玩的日子,「未成為海岸公園前,我們已經去那裏玩。我們在更樓石上看星,在新昌士多食『大鑊飯』,在那些舊屋中睡碌架床。那時候,除了坊間旅行隊的活動之外,甚少遊人會去東平洲。」最令他難忘的是四周的海洋,「東平洲是香港最適合浮潛的地方。夏天浮潛看珊瑚,真是一流,現在就非常差了。」

▲ 陳嘉俊行過咸田灣的木橋。

記者追問水質變差後的情況及原因,Jan說:「人多了,污染物多了。東平洲近深圳的大小梅沙,以前由東平洲望過去,沒有高樓大廈,全部是郊野景色。當大小梅沙發展了,東平洲又成為海岸公園後,他們就會覺得這裏是個特別的地方,就過來拿走資源及珊瑚。(是什麼人拿走?)對面內地的船。」

磯釣運動夠挑戰

每當向別人提起釣魚,大多數人將它誤以為是老人家或退休人士的活動,其實這個概念是錯誤的,釣魚活動根本沒有年齡或姓別的限制!在多個發達的國家或城市中,釣魚活動已漸成為受重視及運用來教育青少年的一個工具,而成功例子更有目共睹,如澳洲、日本、美國和歐洲等地。透過有規則與具教育意味的釣魚活動不單令參與者了解固中樂趣及領略技巧,同時更可以接觸大自然!釣魚活動不單是要運用腦筋,更需參與者應不同的釣場環境再配合適當釣組與釣餌,並加上分析與耐性,最後加上少許運氣才會有機會釣得魚獲。因此這是一項有益心身的活動,同時更可學習到保護環境的重要性。

▲ 最喜歡的野外活動是磯魚

▲ 日本磯釣對象魚之一 "口太"

▲ 磯釣外道魚 "寒鯛"

▲ 專程到日本五島列島釣魚

▲ 日本好友平坂寬專程來香港挑戰巨型塘虱。

文章授權轉載自《香港01》,更多運動、環保資訊,立刻下載App。

原文:【香港山人.陳嘉俊1】狗嶺涌露營詭異經歷 上得山多終遇鬼?

原文刊於「01體育」。