在香港,常被人詬病公營醫院常出現人手不足的情況,不難看見一般貧苦大眾,他們不容易獲得足夠的醫療照顧。

然而,日光之下無新事,昔日馬鞍山舊礦場,也有一批貧苦老礦工未得到照顧,後來卻遇上了他。

週日,筆者從電視新聞專題報導中,看到這張既熟悉又親切的臉孔。

他,是歐耀佳醫生。

三十年風雨不改地為馬鞍山村的村民提供義診服務。

礦場在七十年代關閉後,留守馬鞍山的礦工們漸漸老去,因採礦遺下不少病痛,當時一位來自國內名叫張渤的先生,原是山上天主教聖若瑟的老師,後來做了天主堂的管事,他組織了一個「聖約若瑟老人會」,不時有來自外區的義工上去探望老礦工。

有位義工認識歐醫生,說山上有一批孤苦無依的老人家,有些有長期病患,每次出去都要落碼頭,坐船過去馬料水,好不辛苦。歐醫生當時也在老人院做義診服務,他了解情況之後去找天主教張渤老師商量,看看有沒有可幫忙的地方。張老師了解情況之後,很歡迎歐醫生上山服務,還建議大概一個月一次,星期六下午為佳,因為有彌撒。

於是,順其自然地,歐醫生的義診室就設置在天主教堂那裡。張老師陸續為他們找來教會和基金會做資金支持,「最早買了三千幾元,聽筒呀、檢查眼晴等等器材,後來再買電筒,簡單醫療工具。」,又陸續修整了水電、房間,收拾了放藥的櫃子,還添置了兩個雪櫃。

1987年冬天,馬鞍山義診開張了。

當時患病者不少,一個月來一次,歐醫生自己一個做不完,歐醫生還帶了當時的女朋友,即現在的太太,太太很支持他,也是護士,便一起來協助,直至現在,好不合拍。

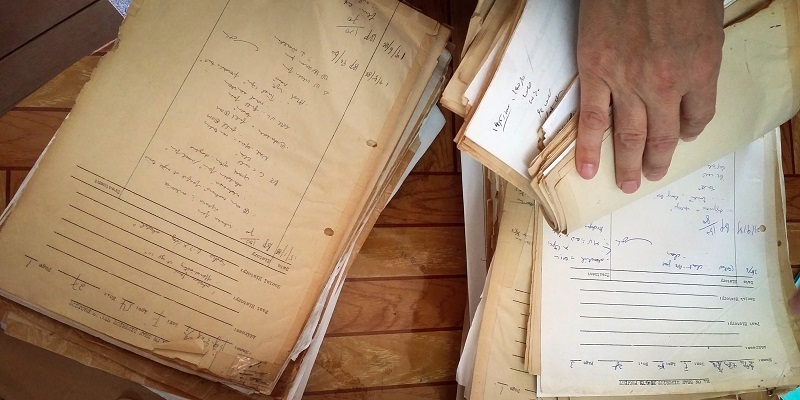

歐醫生認真地為每個病人開了檔案,做了記錄,並好好保管至今。這些資料在病人入院時可以用到。九十年代的時候,衛生署開始派流動醫療隊上馬鞍山。他們月初上山,歐醫生就十五之後上山,這樣山上老人一個月可以有兩次看病的機會。除了「坐診」,歐醫生也會在病人不方便時上門診斷。

剛開始服務幾個月時,曾經有人在歐醫生義診時問:「你這個計劃大概會何時完呢?」歐醫生睜大了眼睛望著對方:「我無想過完,如果有需要便繼續。」時光飛逝,他說:「現在數落都已二十八年了,我也五十六歲了。我用醫生角度又好,用一般人的角度也好,生老病死、生離死別這些是很自然的規律,他們照顧不到自己時,便要去院舍,去老人院。」

而歐醫生選擇一直在這個日漸冷清的山村,提供著沒有毛利,只有付出的「工作」。

近三十年以來,他記錄了礦村的病歷編號已經過了二百九十四號。

礦場已過,卻遺下了不少動人故事,而這些故事會繼續發展下去。

*以上故事輯錄自鞍山探索館與中華書局出版的「礦山記憶,鐵不一般的故事」一書中*

記載了一九四九至七六年間,多位礦山人在馬鞍山鐵礦場的工作,生活及服待社群的人的深刻記憶,當中看到他們逆境求存,鄰里間之守望, 知遇之恩. . .有興趣了解更多礦山故事的您,請登入網址以優惠價訂購書藉

收益將全數用作「鞍山探索館馬鞍山礦場活化計劃」

逢週六、日及公眾假期,上午10時至下午5時。

免費入場,歡迎參觀。