香港雨季大約在每年四月至九月,香港位處的華南沿岸會受到一道又一道活躍低壓槽影響,四方空氣會流入氣壓低的低壓槽,然後上升形成雷雨等不穩天氣,傾盆大雨必不缺少。

影響香港全年雨量的因素還包括許多方面,如厄爾尼諾/拉尼娜現象、熱帶氣旋活動、夏季西南季候風的活躍程度,和一些極端天氣事件等。天文台會綜合多方面的資料,包括厄爾尼諾/拉尼娜的發展趨勢、統計分析的結果、世界各大氣候中心發出的預報等等,制定全年雨量預測。

香港雨錄

|

全年平均降雨1 |

每年平均雨量差別頗大,平洲約為1,400mm,而大帽山附近則超過3,000mm。(80%於五月至九月錄得) |

|

最多雨的月份1 |

六月(平均456.1mm) 八月(平均432.2mm) |

|

最少雨的月份1 |

一月(平均24.7mm) 十二月(平均26.8mm) |

|

最高年雨量3 |

3,343.0mm(1997) |

|

最低年雨量3 |

901.1mm(1963) |

|

最高日雨量3 |

534.1mm(1926.7.19) |

|

最高時雨量3 |

158.1mm(2023.9.7) |

|

最多落雹日數年份4 |

7日(1983) |

1 根據世界氣象組織的標準,一個地方的平均氣候數據以三十年的數據為標準,每十年更新一次,因此現時使用的數據取自1981-2010年,到2021年將改用1991-2020年的數據。

2 日雨量超過0.1毫米為降雨日

3 1884-2024年數據, 香港天文台錄得的氣溫及雨量排名(全年)

4 紀錄自1967年起

香港測雨小史

香港最早的雨量紀錄出現於一八五三年,亦即香港開埠十二年後。香港天文台於一八八三年在尖沙咀天文台山正式成立,在此之前,英國皇家工兵、政府民用醫院和軍方醫務處曾先後擔起測量香港雨量的工作。

一九零六年,首個雨量外站在大埔警署設立,這才發現測得的雨量跟天文台總部相比相差達兩成,顯示香港雨量分佈並不平均──事實上,受到地形影響,東平洲的年平均雨量約1,400毫米,大帽山則超過3,000毫米。自此雨量外站數量不斷增加,當中部分由義務觀測員、建築商和工程顧問公司負責管理。

雨量幾何?

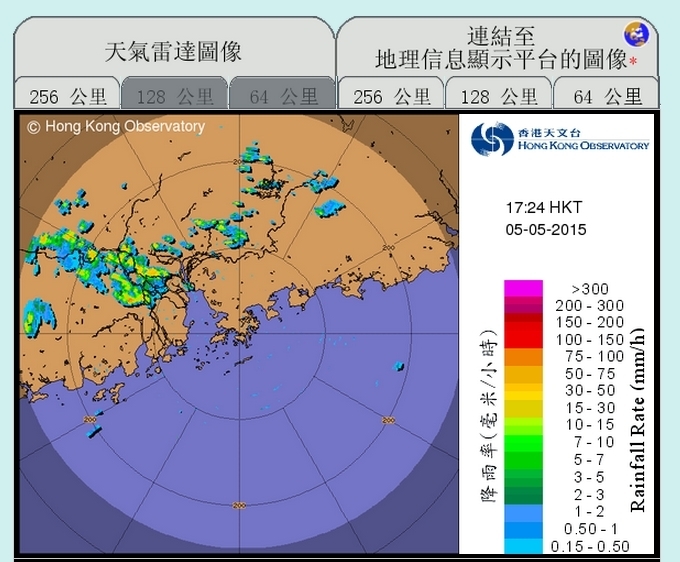

現時,香港雨量資料合共來自超過一百五十個雨量計,包括由天文台設立的約八十個雨量站,以及渠務署、土力工程處轄下的雨量計。雨量站一般採用翻斗式雨量器測量雨量,它們實時自動收集並傳送雨量數據,協助天文台發出各種和暴雨有關的警告,也用作繪製天文台網頁裡的香港雨量分佈圖(等雨量線圖)。

=========================

暴雨警告

一九九二年起,天文台開始向市民發出暴雨警告信號,以顏色來劃分不同暴雨程度,當時有綠、黃、紅、黑四個信號,綠、黃只向政府部門及公共服務機構發出並有預報成分,紅、黑則根據實際雨量向市民公開發出。其後綠色信號於一九九七年取消,一九九八年年正式向市民公開發報黃、紅、黑色暴雨警告信號,全部均具預報作用。

黃:本港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨

紅:本港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨

黑:本港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨

=========================

新界北部水浸特別報告

特別針對新界北部地區發出的大雨警告,獨立於所有暴雨和颱風信號。新界地勢平坦、集水區大,積水退卻緩慢,往往出現長達數小時的水浸,此警告對低漥地區居民、農民、漁塘負責人、建築商等有特別警示作用。

=========================

雨災襲港

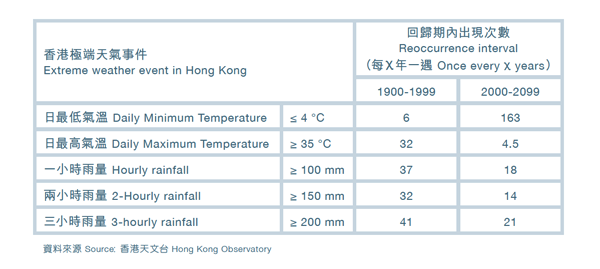

當人為因素越來越擾亂地球生態平衡,極端天氣也許就是人類需要承受的結果。天文台台長岑智明提醒我們,近年香港出現破雨量紀錄的大雨次數增加,二零一四年香港更出現歷來最早生效的紅色及黑色暴雨警告(三月三十日),他預言香港未來將要面對更極端的天氣,趨勢顯示寒冷日子越來越少、雨量則越來越多。

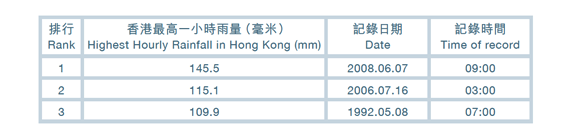

暴雨成災,會造成交通混亂、水淹、山泥傾斜甚至人命傷亡。近年的特大暴雨,令下至升斗市民,上至各政府部門均手忙腳亂。「那天是二零零八年六月七日,從早上八時至九時,天文台總部錄得145.5毫米雨量,破了香港歷來一小時最高降雨量紀錄之外,更令多處水浸,北大嶼山公路更發生嚴重泥石流引致交通癱瘓,相信不少港人對這次大雨印象深刻。」天文台科學主任李鳳瑩說。

▼ 想了解更多有關【香港暴雨】

圖、片段授權轉自《香港天文台》

文、圖:野外動向 HK Discovery Team

資料來源、鳴謝:香港天文台

原文轉自:《 Hong Kong Discovery 野外動向 》雜誌 vol.88