在歷史釀造出的地下公廁不止充滿色香味,亦是見證香港人平等的地方;香港的地下公廁雖然神秘,卻具有相當高的社會價值,絕不是行過方便的簡單。它更是香港人的共同回憶,甚有歷史價值,而地下公廁也是第一個非因建築價值而獲得評級的歷史建築物。只有香港獨特的歷史,才能釀造出的既神聖又討厭的地下公廁。

在極度惡劣境地出發

香港公廁故事與衛生狀況惡劣有密切的關係。開埠初年香港的衛生問題早已成為遠征英軍的熱門話題,早在一八四一年六月已錄得致命瘧疾的爆發,去香港成為不少英軍的禁忌。當時殖民地總醫官丹士達早已提出香港極需要解決衛生環境問題,更首次提出設置公廁的要求。在一八五四年他向港督提交的報告,有以下描述:

「太平山區里巷是如此的不堪,處處污穢,久已無人理會。最令人噁心的莫過於那放滿在區內後巷一小塊地上,以待風乾的糞肥了。此區有兩條露天排水渠,亦是同樣的一團糟,顯然急需設立大量的公共廁所及垃圾站。」

太平山區是華人聚居區域,以外國人的眼光香港華人社區衛生惡劣問題,礙於文化的差異,可能會有偏見存在。但據晚清外交官張德彝在《航海述奇》中描述,在一八六零年,香港政府已立例禁止在大街上隨地便溺,但當時的公共廁所並不多,不少公眾場所均未設廁所,因此不少人在「有三急」時,就選擇在後巷等較隱蔽的地方就地解決,以致這些地方經常臭氣沖天,令衛生極度惡劣。就算守規的華人,居住的地方亦會傳來陣陣撲鼻的夜香。因為當年水廁還是極高尚的玩意,是富裕人家的專利,低下階層居住的地方多靠「倒夜香」處理糞尿,這個欠公平的情況令免費公廁成為遙不可及的夢想。

走在地下的公廁革命

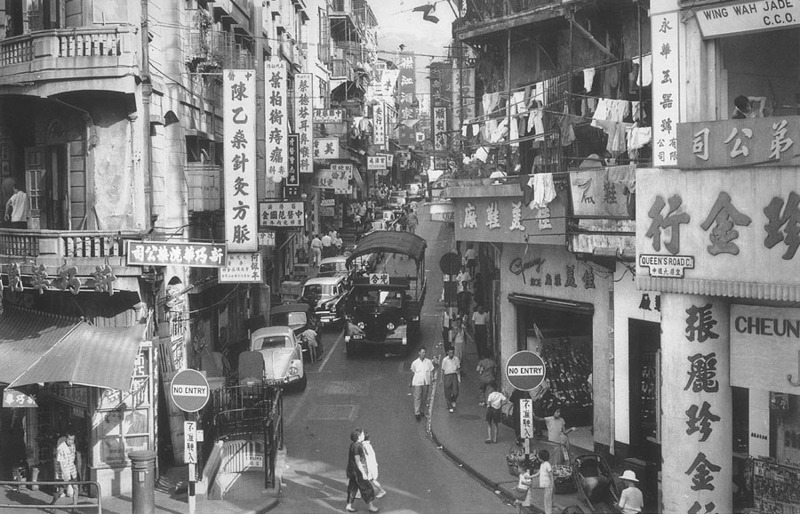

一八九零年太平山街疫症事件造成大量傷亡,迫使香港政府急於解決公共衛生問題,興建免費公廁不可避免。不過百年前與今天的香港有一個相同之處:地少人多從未有二樣,地價高昂令公廁要走在地下,一場公廁革命悄悄在地下開始。

據香港古物古跡辦事處介紹,從一九零一至一九四二年,香港總共建了十三座公廁。地下公廁就有六所,都建在中環上環這些華人聚居的社區。因為當時香港政府認為衛生問題集中在華人聚居的中環以西的太平山街一帶,人口稠密,地少人多,找位置開公廁不易,只能打路邊地下一塊空間的主意,供普通大眾免費使用。

|

|

興建年份 |

位置 |

現況 |

備註 |

|

1. |

1900 |

西邊街與第二街交界 |

已被填平 |

只有男廁 |

|

2. |

1902 |

花園道與皇后大道中交界 |

已被填平 |

只有男廁 |

|

3. |

1911 |

皇后大道西雀仔橋地下 |

已被填平 |

只有男廁 |

|

4. |

1913 |

鴨巴甸街與士丹頓街交界 |

已關閉,擬被列入二級歷史建築 |

男女廁 |

|

5. |

1913 |

威靈頓街與皇后大道中交界 |

仍然開放 |

只有男廁 |

|

6. |

1914 |

德己立街與和安里交界 |

已被填平 |

只有男廁 |

|

7. |

1914 |

砵典乍街與皇后大中交界 |

已關閉,並改作電錶房 |

只有男廁 |

當年的地下公廁以男廁為主,除了荷李活道前警察宿舍旁的地下公廁外,其餘一律不設女賓。有男無女的現象,用簡單一句男女不平等去解釋此現象未能盡善,或許我們可以從香港衛生革命的奠基者──查維克的香港衛生報告中找答案。

報告於一八八二年提交港督。報告指當時香港人口多數是華人,其中大部份是工人,在工商行業內工作,只作短暫的停留。這就說明了為什麼在港華人家庭數目較少,只有九千七百二十四個家庭,而男性為六萬八千人,女性則為一萬九千人。人口主要為男性,這就解釋了為何大部份地下廁所只有男廁而沒有女廁。不過建於一九一八年,位於鴨巴甸街及士丹頓街的交界地下公廁,卻打破了這個慣例。或許我們從地理的角度考慮會找到可能的答案。

地下公廁位於鴨巴甸街及士丹頓街的交界,現已封閉停用。在士丹頓街和鴨巴甸街各有獨立樓梯進入,旁邊是已封閉多年的荷李活道前警察宿舍。廁所外牆以紅磚建造,整道紅磚牆均有突出的柱腳和石蓋頂環繞。兩條街均有廁所入口處,但其實尚有兩個入口在荷李活道前警察宿舍內。由此可見,公廁除了開放供公眾使用外,另一方面亦為警察及其家屬使用,因此有設立女廁的需要。

皇后大道西雀仔橋地下﹕所謂橋,是一條建築於一八四一年,通往海員醫院的堤道,香港的第一宗外科手術,就是於一八四八年在此醫院施行的。同年,海員醫院遷往灣仔,這裡改為「國家政府醫院」。堤道的地底於一九一一年建有一地下公廁,但數年前已封閉。當日公廁的遺跡至今仍可見,貌似窗戶的正方形就是當日地下公廁的氣窗所在。橋上曾有一間清潔員工休息室,今天已被移平。

還有一說:此地下公廁位於香港島最大的市集旁,當年的市場位於士丹頓街,由鴨巴甸街一直延伸至奧卑利街。由於小販不分男女加上顧客以女性為主,女廁的設立極有需要。地下廁所的出現令香港的衛生革命向前行了一大步之餘,更打破了富人與貧人的分野,無分大小、尊卑、貧富,一律在公廁行過方便,見證平等。因此,地下廁所成為香港社會經濟史上其中一個重要的里程碑。

歷史任務的終結

當時地底公廁設備簡陋只以火水燈照明,加上早期香港的下水道設施不多,因此需以人手清糞,而興建地底公廁時未考慮室內通風,所以這些廁所的臭氣非常厲害。時至今天,地下公廁已漸漸消失,很多被填平。現時只剩下威靈頓街與皇后大道中交界的地底公廁仍對公眾開放,而當中的設施已經十分現代化。

地下公廁的沒落與香港社會的發展密切相關。上世紀七十年代的中上環仍有多個地下公廁,但唐樓推倒後重建的新樓已有獨立廁所,公廁需求減少。再加上有其他公用廁所的建設,尤其是商場和快餐店興起——這些地方都設有廁所,路人可以很方便地使用,地下公廁漸漸無人問津。自八十年代起,這些地下公廁基本上就沒什麼人用了,因此政府將其大多數填平,只剩下兩三間。如今,地下公廁所剩無幾,在促進公共衛生一環上,地下公廁可算是功成身退。但是,我們不會忘記地下公廁的歷史價值,在香港社區之中,它仍然是見證貧富平等的角落。

展望:等待發掘的香港「廁」文化

如果地下廁所不足以令看官稱奇,那麼只有尿廁的廁所又如何?尿廁英文是「Urinal toilet」,即只許開細不開大的男廁。今天走過半山麥當奴道及羅便臣道,仍會發現小得可憐的廁所,只足夠兩名男士同時使用,走進內部只有兩個尿廁及一個洗手盤。雖然強調性別平等的今天,尿廁絕對不是政治正確,不過尿廁的出現卻提供了香港開埠初年人口分佈特徵的證據。地下公廁及尿廁,只是香港社會經濟發展的一個小片段,香港「廁」文化如何,還看我們如何去演繹。

公廁巡禮

西邊街與第二街交界﹕香港最早期的地下公廁;有兩個入口處,對比新舊相片,入口處明顯有磚頭建築的圍牆,以防行人從高處墮下。

砵典乍街與皇后大道中交界﹕香港僅存的地下廁所,從新舊相片比較外貌沒有大分別,不過這是第一個加入抽風設施的地下廁所,改善廁內的空氣流通。

威靈頓街與皇后大道中交界﹕香港僅存的地下廁所,從舊相片可清楚見到當年的入口在威靈頓街,但時至今天已改在皇后大道中。當年,在威靈頓街入口的頂部,路面更鋪設玻璃磚,增加地下廁所的採光。

文、圖:李米高

原文轉自﹕《 Hong Kong Discovery 野外動向 》雜誌 vol.65