在熱帶雨林的幔幕下,婆羅洲隱藏著一個地質寶藏——天然洞穴。這些洞穴坐落於婆羅洲的山區,靜靜俯伏在青翠茂密的樹冠下。然而,世界最大的洞穴及洞穴通道也可在此尋到。

自有文字記載以前,洞穴已開始引起人類的興趣。它們遍佈世界各地,為古代人類及野生生物提供了一個棲身及避難之所。在洞穴裡發現的人類遺跡、古代的雕塑、洞穴壁畫,為人類找回寶貴的歷史提供重要的線索。現在,全球不同地區的洞穴也開放給遊人參觀,讓我們一起探索,向地心神秘的世界進發!

甚麼是洞穴?

洞穴是不同地質環境,在經過發生強烈變化而形成的地底天然通道。洞穴的形成及發展都受地質、地形及水文等因素所影響。例如:洞穴會有不同的大小,小如一個單獨細小的空間,以至大如互相連接約幾英里長的通道。所以在地球上每個洞穴都十分獨特,並不能找到兩個完全一樣的。

洞穴學是對有關洞穴以不同範疇的科學研究,尋求地貌的演變、以前的環境,以及透過洞穴的形態和沉積物而研究氣候變化的真相。

洞穴的種類

通常來說,洞穴主要分為以下四大種類:

溶洞是經過雨水或地下水長時間緩慢的流動,溶解侵蝕如碳酸鹽岩和硫酸鹽岩等的石灰岩所形成的石層,是世界最普遍及最大的洞穴。

火山岩洞是火山爆發的產物,當岩漿表面冷卻,就會迅速地凝固,相反,岩漿內部仍繼續流動,最後留下一個空心管狀的隧道。

海蝕洞是經過海浪長年累月沿海岸弱線不斷的衝擊及侵蝕而形成,大部份仍浸沒在水底裡。

冰川洞形成於冰川內,當冰雪融化後的水長時間在冰川裡,開闢出一條管道。基於不同的源頭,冰川洞並不與冰洞相等。

洞穴是怎樣形成的?

大部分洞穴的形成都是與水的作用有關。

雨水溶解大氣中的二氧化碳而形成弱碳酸溶液,帶有微酸的雨水在滲透土壤和腐爛的有機物後,形成較高酸性的碳酸溶液。這些酸性的雨水其後溶解石灰岩中的鈣化物,變成充滿液體的凹處,繼而開鑿小洞及通道。剩餘的碳酸氫鈣溶液沿地下水道被帶走,最後就形成了洞穴。地下水跟雨水一樣,有異曲同工之妙。

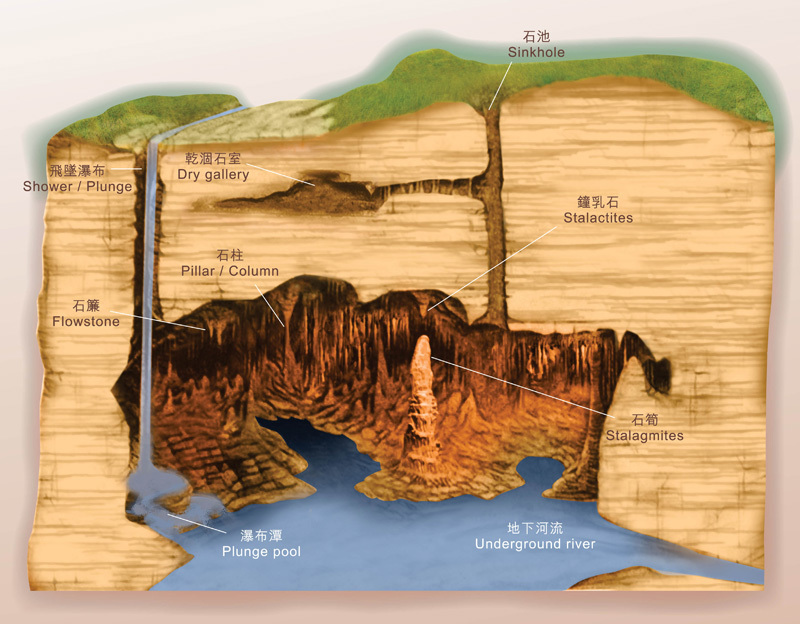

別有洞天

這些巨型的洞穴系統內,是鮮為人知的神秘世界。以下是石灰岩洞的特徵:

飛墜瀑布 - 瀑布沿著岩石的裂縫垂直流下

石簾 - 因水流沿洞穴牆身落下,而形成幔狀鈣化的沉積物

乾涸石室 - 受地下溪流形成的痕跡

石柱 - 由於鐘乳石和石筍不斷增長,最後連結起來而成的柱狀物

鐘乳石 - 鐘乳石是溶洞頂部向下增生的碳酸鈣沉積物,可以是實心或空心;一厘米長的鐘乳石需要六十年時間才能形成

石筍 - 石筍是溶洞洞底向上增長的尖錐體,水珠沿著鐘乳石尖向下滴至洞底而形成

瀑布潭 - 瀑布從高處傾瀉而下,強大的水力將瀑布底部不斷磨蝕及沖散,形成窪地

地下河流 - 為主要的媒介,透過沖刷、侵蝕或沉積等過程而形成不同的洞穴特徵

婆羅洲的洞穴

數百萬年以前,地殼移動擠起高山,高山又迅速被熱帶滂沱大雨沖刷,遭侵蝕的大石變成小石,小石變成幼細的沙礫,從河流沖回大海,這些沙礫漸漸沉積成一層層的沙岩,就是婆羅洲的地塊的雛型。

在生機盎然的大海,珊瑚礁圍繞著婆羅洲的地塊生長,海洋和陸地之間出現無數的環礁湖。這些環礁湖慢慢被各式各樣的貝殼碎屑填滿,並形成達一千五百米厚、含有豐富碳酸鈣的石灰岩。

隨後的地殼移動又將婆羅洲的地塊從海中隆起,導致地塊中的石層傾斜或裂開。這些地層再受風吹雨打,變成今天我們在婆羅洲中心姆祿山脈一帶所看到的地形。

石灰岩有兩種特質:它們多孔而容易滲水,而且可以被水溶解。當雨水落在石灰岩山麓,便會滲入泥土層,及石灰岩中的小孔和隙縫。水的溫度、酸鹼度和離子量等等都會影響石灰岩中碳酸鈣溶解的速度和程度。碳酸鈣被雨水或地下水溶解,石灰岩中的小孔和隙縫逐漸擴大,變成各式各樣的洞穴和喀斯特地形。

婆羅洲的姆祿有世界最大的石灰岩洞穴。清水洞內的地下河是世界最長的地下河之一,而鹿洞則是世界最大的洞穴通道。鹿洞裡面住了超過三百萬隻蝙蝠,囤積超過一百米深的蝙蝠糞湖。

這裡獨特的地下洞穴環境為不同的動植物提供極佳的生存條件。例如,洞穴中數百萬計的蝙蝠是控制熱帶雨林中蚊蟲數量的最佳管理員,而大量的蝙蝠糞便亦為雨林中各樣動物提供足夠的鹽分。婆羅洲的熱帶雨林和天然洞穴是世界非常獨特又精密複雜的生態系統。

文、圖:野外動向 HK Discovery Team

原文轉自:《 Hong Kong Discovery 野外動向 》雜誌 vol.49