香港,歷史上曾經是中國廣東省新安縣的一部分,在十九世紀中期起由英國管治。一八四二年的《南京條約》,將香港島和一些鄰近小島割讓予英國。一八六零年起,割讓範圍擴展至包括九龍半島。英國人此後繼續擴大殖民範圍,一八九八年簽訂的《展拓香港界址專條》,將一片由九龍半島的界限街北延至廣東深圳邊界、名為「新界」的土地租借予英政府,為期九十九年。

雖然香港在地理上十分細小,城市和新界之間卻有相當實在的文化差異。和我有共同背景的人,便更能體會到這種差異──父母從內地來港,而我卻是在香港城市出生的第一代。新界特有的農村生活方式,對我來說實在很難明瞭。不過這些新界文化特徵,在我父母出生長大的南中國卻堪稱典型。要是從這角度看,研究新界生活彷彿是一次尋根的旅程。

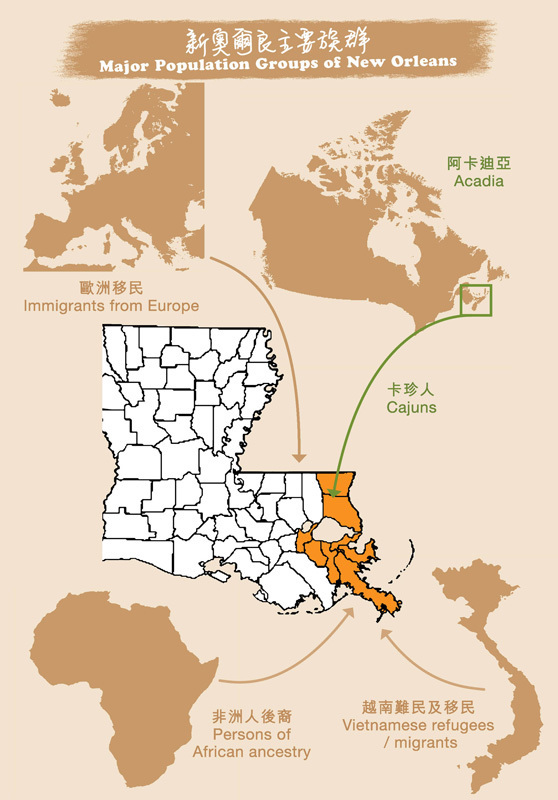

有趣的是,新奧爾良就好比美國的新界,是很多人視為「文化根源」的地方。一方面,新奧爾良是爵士樂的發源地,是早期新移民踏入美國的大門,是南方田園風光的代表,亦是奴隸制及美國內戰結束後產生新世代價值觀的地方,許多美國人因此把新奧爾良當成「鄉下」。另一邊廂,大部份美國人其實並不熟悉路易斯安那州的歷史文化。舉例說,當我問住在東岸的美國人有沒有嚐過小龍蝦菜式,他們大都向我投以奇異目光,說對那些「泥蟲子」(非路易斯安那州人對小龍蝦的稱呼,在美國北部尤甚)毫無興趣。

© Terry Doss

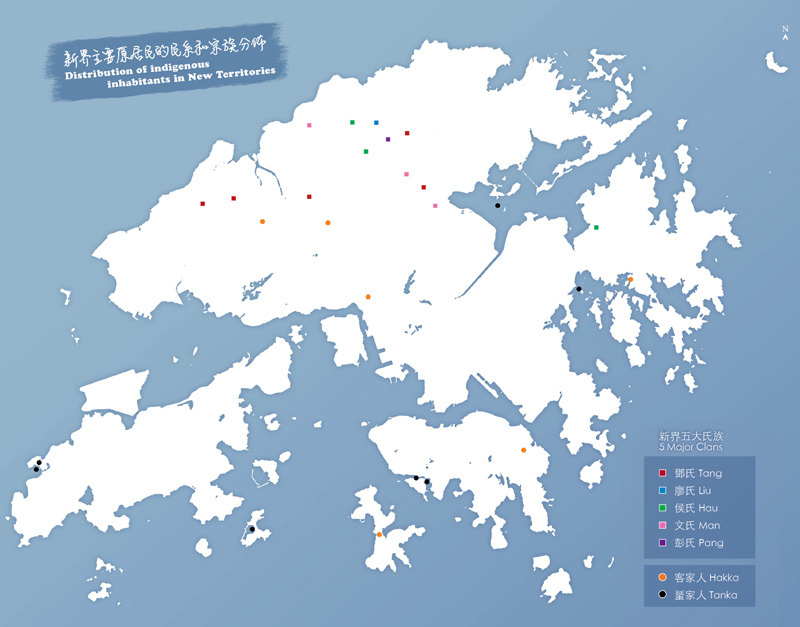

回到我們的新界,除了以宗族為本的單姓村落,一些傳統的聚落和居所會根據民系而分布於不同地區,有些地方是本地、客家和蜑家(水上人)一同聚居。當我們以這段始於宋朝的南中國海岸移民史為藍本,也許就會較容易明白路易斯安那州的複雜文化,及在當地聚居的歐洲移民、阿卡迪亞人和他們的後裔卡珍人、非洲後裔、越南難民及移民等的文化差異。新奧爾良在歷史上還有一個很重要的轉捩點,就是美國在一八零三年向法國購得路易斯安那。自此,法國後裔們的生活模式也起了變化。比如我遇到一位六十出頭的男士,他說他的家族七代居住在路易斯安那都是說法語的,而他是改說英語的第一代人。我對此不感驚訝。一些新界原居民的祖先也可追溯至宋代或明代,但自從新界也繼香港島和九龍南部後落入英國人手中,他們的農村生活便起了翻天覆地的變化。

阿卡迪亞 Acadia

十八世紀前法國在北美洲的殖民地,即現今加拿大的新思高沙省、新伯倫瑞克省、愛德華王子省和部分魁北克省

卡珍人 Cajuns

泛指從阿卡迪亞遷徙到路易斯安那州的法語群體之後裔

歐洲移民

非洲人後裔

越南難民及移民

© Terry Doss

背景

我們稱之為「本地人」的民系,指明代前移居香港的族群。他們到新界後先是聚族而居,繼而因人口增長而分遷至其他村落,構成新界許許多多的單姓村。這些氏族以鄧、廖、侯、文、彭五族最為著名,除了因為他們人口多、佔地廣,當年五姓人更曾聯合抵抗英軍入侵新界,「新界五大族」之名也是來自英人。

鄧氏

原籍江西、福建等地,先祖鄧符協約在十一世紀初移至岑田(今錦田)定居。相傳宋朝有位公主曾逃難到來,被錦田的鄧氏族人所救,更嫁給了他,後來朝廷為表謝意,賜予鄧氏良田千畝,令鄧族更顯繁盛。

聚居地:元朗錦田、屏山、廈村、粉嶺龍躍頭、大埔大埔頭

廖氏

開村祖先為廖仲傑,在元末(公元一三五零年)從福建來到上水定居。他們以重視教育聞名,族中教育系統完善,人才輩出,現時仍有在上水大規模辦學。

聚居地:上水上水鄉一帶

侯氏

源自河北,現居於上水的侯氏乃家族在廣東番禺的分支,自宋末起遷入。

聚居地:上水河上鄉一帶、粉嶺大隴、西貢榕樹澳

文氏

原籍四川,首先入粵的文天瑞是南宋名將文天祥的堂弟,天瑞後人文世歌於明永樂年間(約公元十五世紀初)移居新田立村,是五族中最遲在新界定居的一族。

聚居地:元朗新田、大埔泰亨、泮涌

彭氏

祖籍甘肅的彭氏,在南宋時期初抵新界,明朝萬曆時徙居粉嶺,興建粉嶺圍,並在此開枝散葉。

聚居地:粉嶺圍

客家人

客家人本是唐末宋初由中原南遷至廣州一帶的漢人,在十七世紀末才在清政府的壓力下大量遷入香港地區墾荒。當時新界最肥沃的土地已被本地人所佔,因此客家人大都居住在港島、九龍、新界各處的山谷地,也有不少在海邊建村。他們以獨特的客家話為語言,但這種語言已經在廣府話為主的現代社會逐漸被遺忘。荃灣三棟屋就是一座有名的客家圍村。

聚居地:荃灣、元朗、西貢、南丫島、大澳、柴灣等

蜑家人

蜑家人亦即水上人,以船為家,以漁或採珠為業。他們的祖先已不可考,但有可能是自新石器時代已在港生活的最早期香港居民。他們有獨特的生活文化,也有自己的蜑家語言。隨著社會發展,只有極少數人還會長時間住在水上,其他多已上岸,或居住在政府為安置他們而興建的漁民新村。

聚居地:南區(如香港仔深灣、石排灣)、大埔海、西貢、大澳及香港各離島等

我所有高等教育都在日本完成,我的博士論文也是研究北海道原住民的圖像表達。因此,當我開始了相關的資料搜集,便發覺新界本土文化對我來說是一個全新的範疇。初次接觸新界社會文化的課題,乃在我剛從日本返港、在香港中文大學人類學系開始教學事業之時。後來我和中大建築系的一位同事開展了我第一份關於新界的共同研究,探討「屏山文物徑」作為香港第一條文物徑,對原居民的本土社會政治身分建構造成什麼衝擊。

要從「宗族為本聚落」的角度了解屏山在新界的地位,便不得不提一九六八年傑克波特的《資本主義與中國農民》一書,這本書是我研究新界的學術基礎。從他的書中,我認識到新界經濟作物的轉變(尤其二十世紀六十年代白米的沒落和青菜的崛起),以及農民家庭成員的職業愈趨多元化,均導致了一系列的社會變遷。

另外,達斯華於一九七七年提交給夏威夷大學的博士論文:《香港海岸濕地的本土管理──新界天水圍農業地段的濕地變遷個案研究》,令我得知上世紀初一段土地用途和海岸規劃的歷史。他很細心地觀察這些變遷,包括海岸資源的管理,以及本地稻米農民在鹹淡水區種植紅米的經濟收益低,因而要以養殖水產為出路。這些學者的高識遠見,說明了當時的本地農民開始轉變生產方式,也改變了對濕地的使用方式。這啟發了我從社會文化的角度完成最近一篇關於「濕地面貌政治」的文章,探討本地農民如何運用那一片內地和香港西北海岸之間的土地及其附帶資源。

文、圖:張展鴻,香港中文大學人類學系教授

資料整理:野外動向 HK Discovery Team

原文轉自﹕《 Hong Kong Discovery 野外動向 》雜誌 vol.68