「大埔是個很特別的地方,要看香港歷史不一定要去中上環,去大埔也可以!」

要不是中五學生Tommy善意提醒,大概我們也不知道,一個大埔,幾乎就可看透新界歷史的全部。

「上環有文武廟,大埔也有文武二帝廟;中上環有中環市集,大埔也有太和市;中環有政府山,大埔也有香港另一座政府山。大埔的歷史價值絕對可媲美中環及上環。」歷史科的Michael Sir補充說。

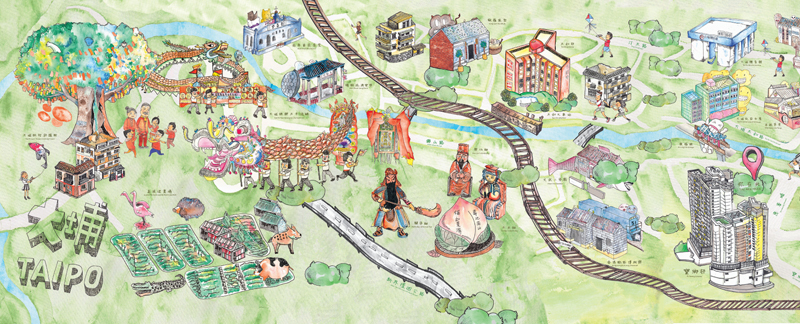

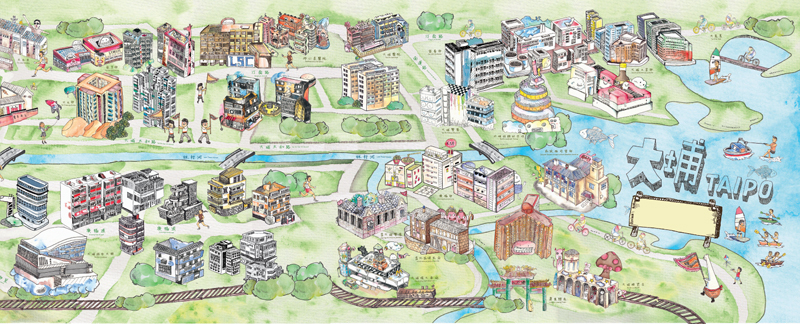

一條新公共屋邨落成,區內一所中學得到了為它粉飾公共空間的機會。 生於斯、長於斯的同學們除了用壁畫繪出大埔地圖,更親身組織導賞團,帶遊客遊走圖上景點,看真這個你未必真正認識過的社區……

大埔,位於新界東部,三面環山,前臨吐露港,以前是盛產珍珠的「媚川都」。更久以前,它是片繁茂森林,傳說裡面有老虎,途人行經均「大步」而過。 一個世紀前,蒸氣火車穿過大埔,這裡有蓬勃的鄉村、繁盛的墟市、如海的稻田。 現在,這裡是工業與住宅混合的市鎮,師奶買菜、學生上學,平淡是福。

蒸氣火車

香港是中國最先出現乘客火車運輸系統的地方。一八八八年建成的山頂纜車、一九零四年開始運行的電車,和數年後完成的九(龍)廣(州)鐵路英段,至今仍然運作,每天運載大量乘客來往香港各地和鄰近地區。

一幅畫 留住大埔回憶

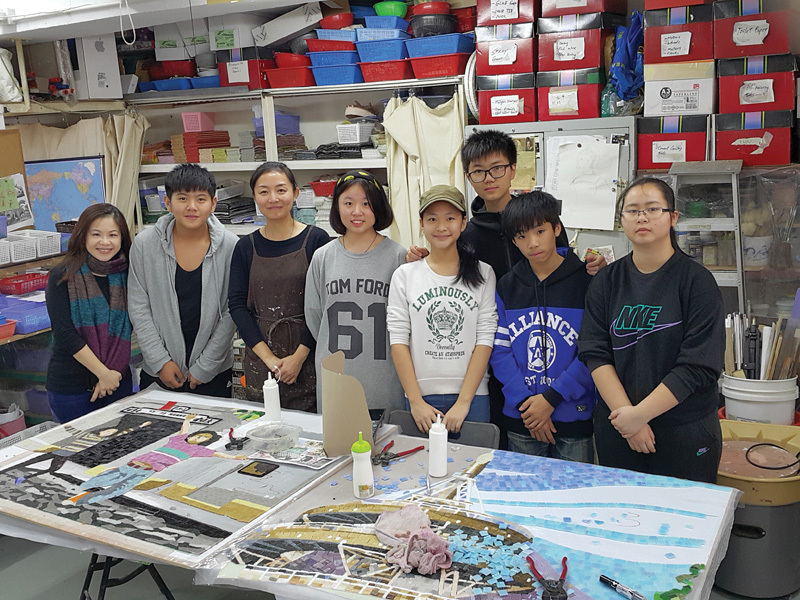

二零一六年年尾,大埔的公共屋邨寶鄉邨入伙。邨內三幅共長十八米的巨型壁畫,由區內的中華聖潔會靈風中學負責創作。視藝科主任周穎詩(Sisi)認為,藝術是保育一個社區的絕好方法。「我們曾讓同學探訪大埔水上人與鄉村原居民,把他們的文化習俗如吃盆菜、三朝回門畫成繪本。而在保衛龍尾一役裡,同學們到龍尾灘觀察生物,把牠們繪畫成『龍尾戰士』。」

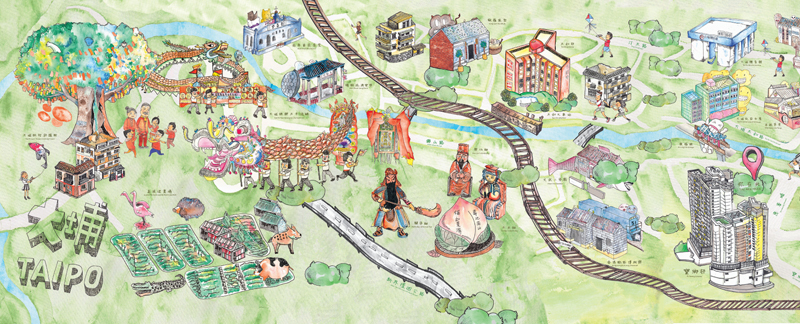

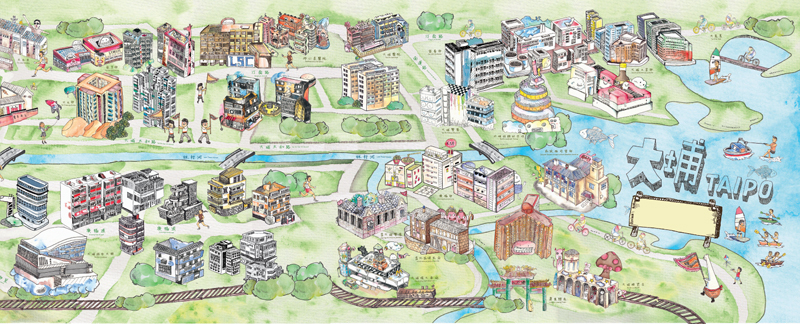

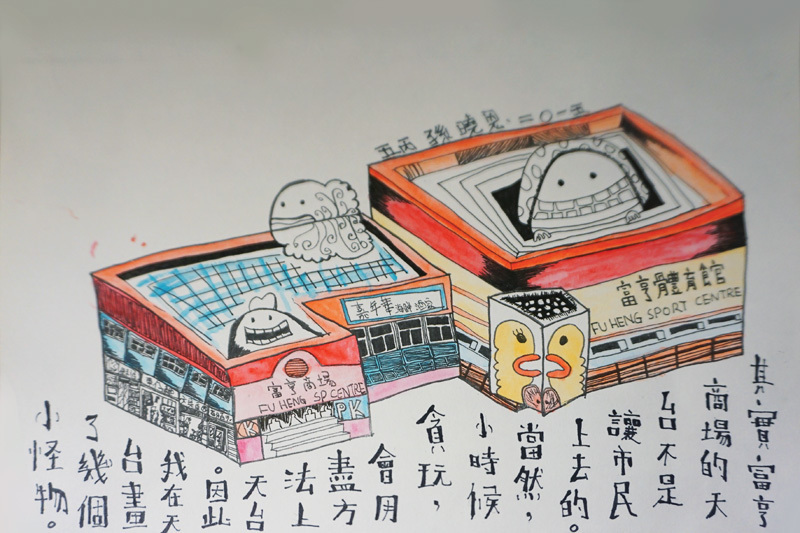

這次,要為大埔留下完整記錄,周老師想到仿照《清明上河圖》,把同學們認為有價值的大埔景物畫在壁畫內。她找來歷史科的李家宏老師(Michael Sir)合作,後者於全校舉辦「我最喜愛的大埔歷史建築」選舉,並四出帶同學考察建築背後的故事,為視藝科提供創作靈感。Michael Sir認為不一定是老建築才能代表一個地方的歷史。「這次我們最想表達『大埔人生活的歷史』,當中包含社會、文化、經濟等許多元素。」於是,同學們最愛流連的商場、平日經常接觸的街市、體育館、代表大埔部分用途的工業邨,以及自己的家,也一一加進圖畫裡面。

中四、五選修視藝科的同學,合力完成這幅名為《毓秀風華茂》的「大埔上河圖」。

社區畫筆戰線

八十後「社區插畫師」Angryangry擅長用擬物法描繪社區面貌,周老師邀請他指導同學創作。來到自己未曾涉獵的大埔,生於九龍的他本以為這裡十分沉悶,後來才發現這個社區很有平衡感,而且處處有驚喜。「有千篇一律的屋苑,有很『維穩』的回歸塔,有原居民圍村,也有靜靜躲在隱密森林裡的殖民地建築。」 Angryangry慨歎社會變遷厲害,無論語言、建築物都慢慢消失。他覺得保育要適得其法,最好用新方法講舊事物,年輕人會更易接受。「我現在才知道大埔人會慶祝關帝誕、樊仙誕和天后誕,同學們卻想到畫出三個神仙一同賀壽,用關刀來切壽桃!」

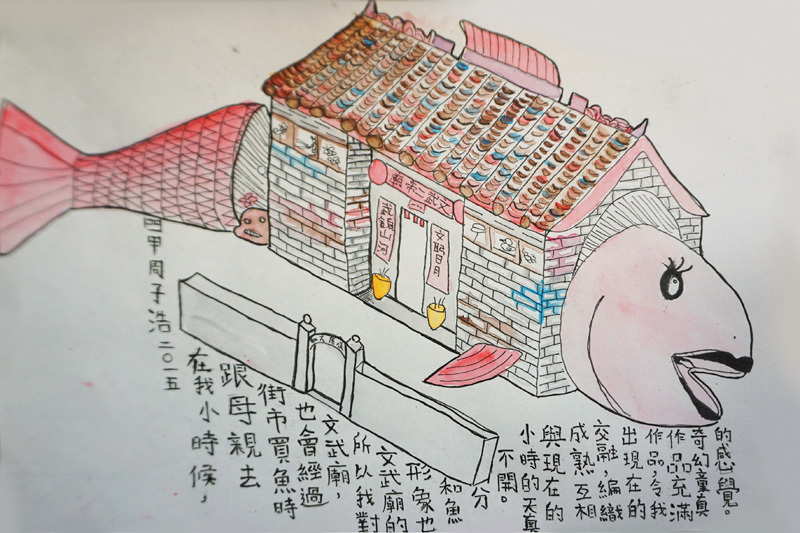

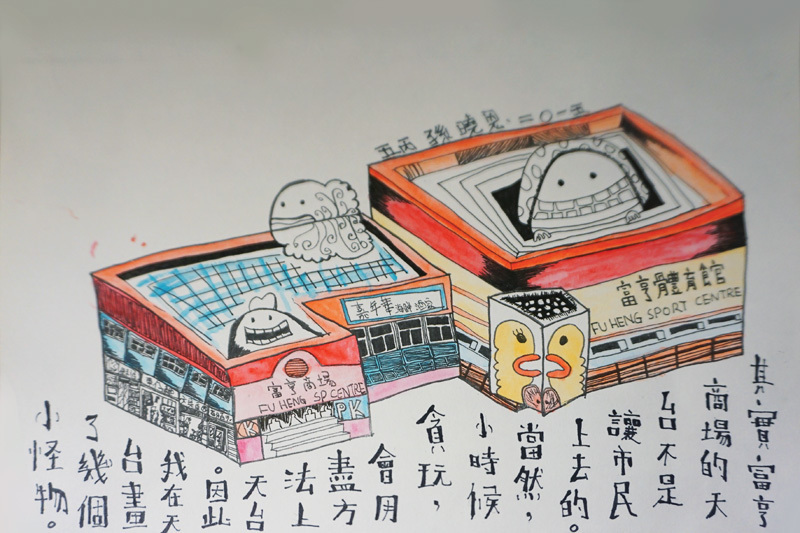

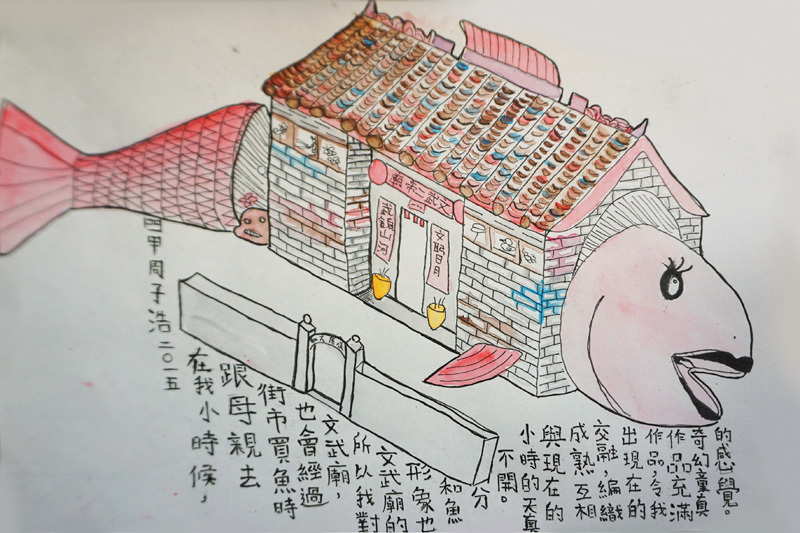

天馬行空的同學畫作,看出他們和社區建立的真感情。創作文武二帝廟與大魚「合體」的周子浩說:「小時候跟媽媽去街市買魚,總會經過文武廟,在我的記憶中,它們是分不開的!」某屋邨商場的天台出現了幾隻小怪物,原來是自己的寫照。「天台是禁地,但我從前總會和朋友用盡方法,潛到天台玩耍!」孫曉恩說。

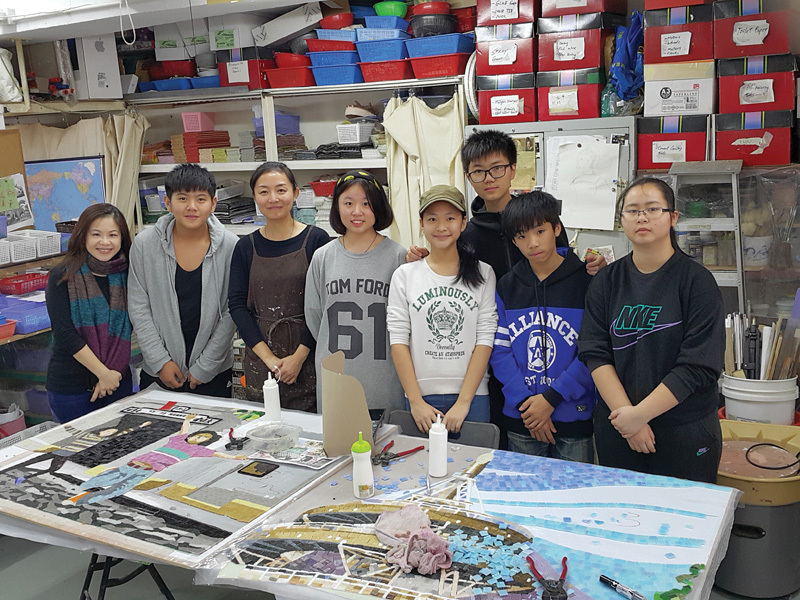

寶鄉邨另一幅壁畫則找來藝術家Karen Pow,與同學集體創作大型馬賽克,表現大埔風貌。

尋找被埋沒的大埔歷史

壁畫完成了,但身兼獨立歷史研究者的Michael Sir認為單純保育建築是沒有用,要把它們與社區拉上關係,做到「活化」才有意思。他決定藉著壁畫推出的時機,培訓同學成為社區導賞員,經過半年訓練後,於五月開始帶團體遊大埔。「雖然說不上專業,但他們個個都是『地膽』!我最想透過年輕人保育和活化大埔的歷史,讓大家看看大埔人的生活,同時希望其他人能夠多理解自己生活的社區,理解香港。」

的確,即使是在大埔土生土長,都未必知道自己身邊原來一直埋藏著許多珍貴歷史。Michael Sir解釋:「英國人租借新界,就是由佔領大埔開始,所以大埔是整個新界命運的轉捩點。」大埔中西合璧的程度令人驚訝。在香港開埠之前,這裡已是歷史悠久的繁盛墟市;英國人來到新界後,就在這裡建立管治中心,此後多年見證著英式統治與如何與本土鄉民拉鋸磨合。「沒想過當時的大埔會這樣重要。」在大埔讀書、長大的學生導賞員曾穎滔也不禁慨嘆。

大埔的歷史意義

歷盡風雨的大埔,在新界歷史中有著極重要的地位,就連殖民時代唯一一場本土戰爭,都是在大埔開打。

一八九九年四月十六日,港英政府在今天的舊大埔警署舉行升旗儀式,象徵正式接管新界。可是升旗之後,大埔七約村民義憤填膺,群起反抗。英軍派戰艦增援,展開了香港殖民地時期最血腥的一頁──「新界六日戰爭」。最後,英軍無人陣亡,鄉民戰死者卻有五百人。耐人尋味的是,事後無論官方文獻還是鄉民資料都對這場戰爭幾乎隻字不提,令這場重大軍事衝突,現在幾近消失在公眾記憶中。

英國人在大埔遇到的強烈反抗,令英國人更明白新界居民的生活習慣及文化早已根深柢固,需要與香港島及九龍施行不一樣的管理手法。政府根據輔政司駱克建議,設立理民府及新界政務司管理新界,開啟了「一港兩制」的管治;後來更不斷放寬給新界原居民的權益,包括丁屋。

跟著同學遊大埔,知道的不僅是大埔的歷史,還有同學自己的生活印記。穎滔和Tommy不約而同希望保育大埔的大街小巷和小店。Tommy說:「從前我很喜歡光顧一家上海菜餐廳,可惜它已結業了。那種人情味,你是沒法在全球化連鎖店裡找到的。」Teddy卻有另一個看法。「我最想保育大埔綜合大樓,街邊街市太混亂了,沒有這兒舒適方便、包羅萬有。」歷史,在不同的人眼中,必然有不同的定義和意義。

翻開大埔的藏寶圖

- 運頭塘

位於大埔墟港鐵站以南。傳說在日治時期,許多平民被斬頭,每天有工人把被斬下的人頭運到荒野埋葬,途經運頭塘,令這地方因而得名。Michael Sir認為,無論傳說孰真孰假,鬼故對一個社區十分重要,證明這個地方有歷史、有生活,有「人」存在過。

- 舊大埔警署、舊北區理民府

兩座殖民地重要建築建於運頭角里的小山崗上,稱得上是新界版的中環「政府山」,

- 大埔綜合大樓

樓高八層的綜合大樓,於二零零四年啟用,裡面有街市、熟食中心、圖書館、體育館等。

- 大埔墟四里

四條井字型排列的步行街,乃大埔人常來「搵食」和日常購物之處,地面各式商舖形成了大埔區最有生命力的市集,裡面可找到許多特色小店,又可品嚐豆腐花、蛇羹、粥等地道美食。

- 風水井

位於舊大埔墟火車站與新墟(太和市)之間,清朝時由大埔七約居民開闢,並供奉井神,保祐井水清潔、居民健康。水井需方便所有人使用,證明這裡從前是大埔最興旺的位置。

- 鐵路博物館

「在大埔唸過幼稚園的人,必定來過這裡參觀!」同學們說。一九一三年落成的舊大埔墟火車站,於八五年改建成博物館。當年九廣鐵路各車站皆為英式設計,唯獨大埔墟站採中式,說明當年大埔墟已很強盛,連英國人都需要避忌,設計一個不破壞風水的中式火車站。

- 文武二帝廟

標誌著大埔第二個墟市──「太和市」的成立。供奉文昌帝和關武帝,保祐民眾文武雙全。在不科學的年代,民眾最信神明,一旦太和市出現任何買賣糾紛,都會在文武廟仲裁解決。

年紀最小的焯林小時常跟媽媽到文武廟還神,成為導賞員後,才明白它的內涵價值。

- 天后宮

供奉漁民信奉的天后,還有粵劇界的守護神華光先師,反映當年大埔漁民民眾有豐富文化,已有戲班存在。

- 敬羅家塾

大埔頭村鄧氏族人的私人學校,同時兼作祠堂,相傳在明朝為了紀念此村第十代先祖鄧敬羅而建。樑上的壁畫蘊含著祝福宗族子弟鯉躍龍門的寄望,中央極為精緻的神龕則展示了宗族實力,是一座能夠見證中國傳統宗族文化的建築物。

(左起)中五的曾穎滔、中四的趙珀賢、中五的方毅誠、伍尚謙、徐安妮和中二的蘇焯林即將擔任大埔社區導賞員,他們都是學校歷史學會的中堅分子。

「香港的『保育』項目,常常為了經濟而服務,變成賺外來人錢的地方。但我認為一個真正的社區,應該由當區居民帶動,不需要靠外人。」Michael Sir說。可幸放眼所見,大埔大部分的歷史建築,依然活生生的在使用中,或有著很好的社區用途。「所以,以保育來說,我認為大埔的發展,是個很好的例子!」至於要真正活化,就靠我們自己用腳去走、用心感受。

文、圖:受訪者提供

資料整理:野外動向 HK Discovery Team

原文轉自﹕《 Hong Kong Discovery 野外動向 》雜誌