香港天文台實行一日二十四小時輪班制,監察及預測變化萬千的氣象,並且每日開兩次天氣例會。負責這工作的天文台人員分早、午、晚三班,追「更」的情況經常出現——即一日返兩班,如早「更」下班後,由另一同事接替午間工作,然後晚上再上班。這樣的安排是為了緊密掌握最新的天氣狀況及作出較準確的預測,監測氣象人員的辛勞可想而知!在一般情況,一「更」有三人,包括助理預報員(即學術主任)、預報員(即科學主任)及督導員(即高級科學主任),負責不同的工作。

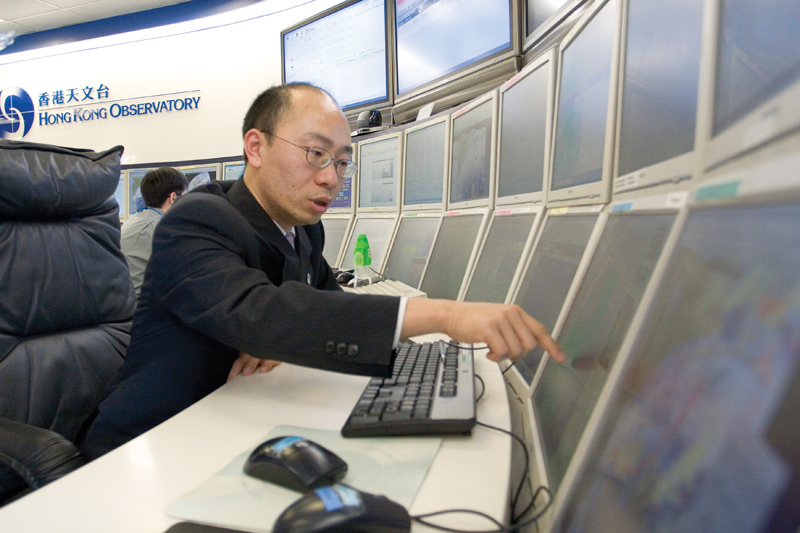

天文台預測總部的控制室內,有很多先進的監察氣象儀器。透過人造衛星、雷達等,監測人員可以估計即時颱風的位置、風向、風速,再分析數據,便可以推算出颱風中心的風力,從而預計實時天氣的狀況。要預測颱風的路線,首先由電腦模擬實際大氣層的情況,然後再繪畫出天氣圖。然而,這些天氣圖是由全球各地發放,包括歐洲中期預報中心、日本氣象廳、英國氣象局及香港天文台本身的模擬資料,預報員要綜合及分析這些數據,再估計颱風未來幾天的路徑。

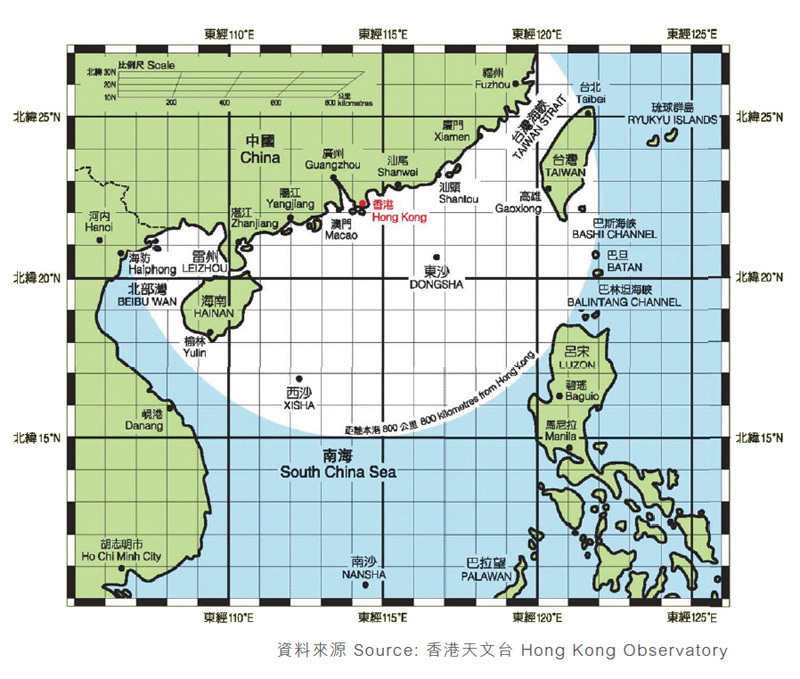

當有熱帶氣旋闖過東經125度,西經100度,北緯30度,天文台便開始向船舶發出熱帶氣旋警告及預測,這些地區包括東海、南海、菲律賓和泰國附近。若熱帶氣旋進一步推進,衝入香港800公里內的範圍,天文台便發出熱帶氣旋一號戒備信號。

熱帶氣旋的級數是怎樣評定呢?熱帶氣旋的強度,是按照風中心風力的平均時速而計算的。熱帶氣旋警告信號當然與熱帶氣旋本身中心風力有關,但也不可忽略熱帶氣旋與香港的距離及方位這些因素。舉例來說,香港北面山多,如果風從北方吹來,風與陸地磨擦而變弱;風向一轉,可導致風速及風的強度突然增強,所以大家不時聽到「當颱風繼續向某個方向移動,風會突然從另一方向吹來,風速有可能增加」之類的句子,以及8號颱風分別有四個方向。天文台同時會根據實況發出各類天氣警告,例如暴雨、山泥傾瀉、北區水浸警告等。

每當有熱帶氣旋可能進入香港800公里範圍內,當值的天文台人員便會通知台長最新的風暴消息,因為所有熱帶氣旋信號必須由香港天文台台長簽名發出。是不是所有進入香港800公里範圍內的熱帶氣旋,都需要發出一號戒備信號?非也,因為熱帶氣旋有機會並未對香港造成影響。

發出一號戒備信號後,情況升級,需要增加人手。除了日常工作所發出的預測報告外──每小時發出的預測報告及一日發出兩次的七日天氣預測,還有在每小時的四十五分所發出的熱帶氣旋警告報告,當中內容包括:講解颱風的未來路徑、可能幾時發出更高的信號或除下信號、提醒巿民有甚麼需要注意(例如是否會產生大浪、棚架吹倒、水浸等等),再按照每小時的情況,決定發出甚麼警告。在控制室內,當值人員十分忙碌。

發出一號及三號信號後,專責報告人員會在每天上午及下午召開記者招待會,向傳媒發布最新的天氣情況。發出八號或以上的熱帶氣旋信號時,報告人員須要通宵兩班,每小時為公眾講解風暴最新的情況。另外,支援組亦會增派人手,負責對外發布最新消息及回答巿民查詢。

事前準備:每年風季來臨之前(二至四月),天文台的員工會事先跟不同的政府部門及公共服務的機構溝通,如:運輸署、教育局、考評局、貨櫃碼頭、船公司、與交通有關的部門等開會,檢討去年風季發出信號的流程,是否可以更順暢,或者相關機構是否推出新措施,需要天文台配合,藉以加強多方面的溝通。天文台認為,事前的準備比當時反應更重要。

颱風襲港時的工作:大型基建設施或道路系統如青馬大橋,本身有一套指引,大橋橋面風速達到一定程度,就會向天文台查詢未來風速趨勢意見,以作決定封橋的安排。天文台與政府部門如教育局及考評局,因應當時天氣的情況,在特定時間加強溝通,以便當局作出有關停課或停考的決定。

天文台的工作既苦亦甜。氣象人員觀天測天之樂,莫過於準確的預測,這對社會日常運作十分重要。天文台科學主任李國麟分享一次重要時刻:「二零零八年颱風『鸚鵡』襲港,碰巧是奧運馬術比賽閉幕的前夕。奧運馬術比賽賽期,在兩個颱風「北冕」及「鸚鵡」吹襲時間之間,可算是天公造美。還記得那晚十點許,我收到馬術公司的查詢──是否將會下大雨或發出八號熱帶氣旋警告信號,有關賽事能否適宜如期舉行。碰巧當天我在值班,雷達顯示的數據,表示雨帶在十點後會到達香港東面,經過詳細的分析後,我對大會說:『再晚點可能會下雨,但估計雨勢不大,可如常比賽。』約十一點鐘下班回家,透過電視,看見現場觀賽人士穿起雨衣。那天晚上風勢增強,翌日便掛起八號信號,之後風眼更經過香港,這証明我的預測是正確的。」

二零零六年颱風「派比安」襲港,香港局部地區的風速達八級或以上烈風程度,而天文台則用舊有制度,即是以維港中心風力還未達八號信號所需標準,維持發出三號強風信號。當年風季過後,天文台全面檢討颱風分級制度,翌年將發出三號和八號信號的參考範圍,由維港擴展至由八個涵蓋全港的參考測風站組成的網絡,大致反映全港風勢。

以往颱風吹襲,財物及傷亡慘重。有鑑於風暴潮災害的強度,天文台派員到海外學習有關風暴潮的知識,及怎樣計算五十年、百年一遇的風暴潮之高度,以計算填海最小的合適高度。還記得長洲東堤小築海堤塌下的情景嗎?每當有風暴潮,天台文加緊與低窪地區、沿海地區及大澳社區的聯繫,發短訊給當地居民,將風暴潮帶來的影響和損失減至最低。

隨著社會及科技進步,颱風造成的傷亡數目已大幅減少。近年,每當八號颱風信號發出時,即使環境危機重重,但仍有不少市民上街。有見及此,天文台在較早前設颱風三級制——「颱風」、「強颱風」及「超強颱風」,提醒巿民颱風的破壞力是不容忽視,同時未雨綢繆,致力減少天然災害對香港的影響。

資料來源、鳴謝:香港天文台

資料整理:野外動向 HK Discovery Team

原文轉自﹕《Hong Kong Discovery野外動向》雜誌 vol.52