香港曾經歷「世紀寒潮」,香港不少朋友冒寒去大帽山欣賞結霜,恰逢野外長跑賽事,因欠缺行前評估及對寒冷突發傷病的經驗引發了一系列問題。其實在市區也可以出現低溫症狀(例如:濕身或沒有足夠保暖衣物等),我們對行前風險評估,以及在醫療資源匱乏/救援人員無法及時到達現場之前的急救處治進行討論。

關於行前風險評估:

「世紀寒潮」期間,如若出行,不論是否將要去到野外環境都需做好行前評估。如果長期暴露在寒冷天氣環境下,輕則凍傷,重則失溫,具有生命危險。

- 可從防止熱能的損失的四個管道來考慮穿衣:蒸發、對流、輻射、傳導。你的保暖衣物是否能夠有效達到以上四個標準?除了保暖層外,天若下雨/雪,是否有衝鋒衣/防水外套以供遮擋?最好能準備多餘的乾爽衣物和鞋襪,在關鍵時刻你會發現它們可能會幫你避開「失溫」的風險。

- 出行距離的評估及相關物品準備。

你是出去遠足?行山?還是僅僅去逛街?具體日程是幾天?

出行距離將決定所要準備的保暖物資、食物補充及戶外裝備的數量及種類。以大帽山欣賞結霜為例:防寒衣物、鞋子以及相應的戶外裝備在這裡不多說,食物方面建議準備富含糖分及電解質的能量食品,盡可能準備多餘的份量,不論是關鍵時刻自己使用還是遇到需要幫助的人,我們都能伸出援手。關於通訊設施/手機訊號的覆蓋情況,最好在出行前也能有所瞭解。

- 急救物資

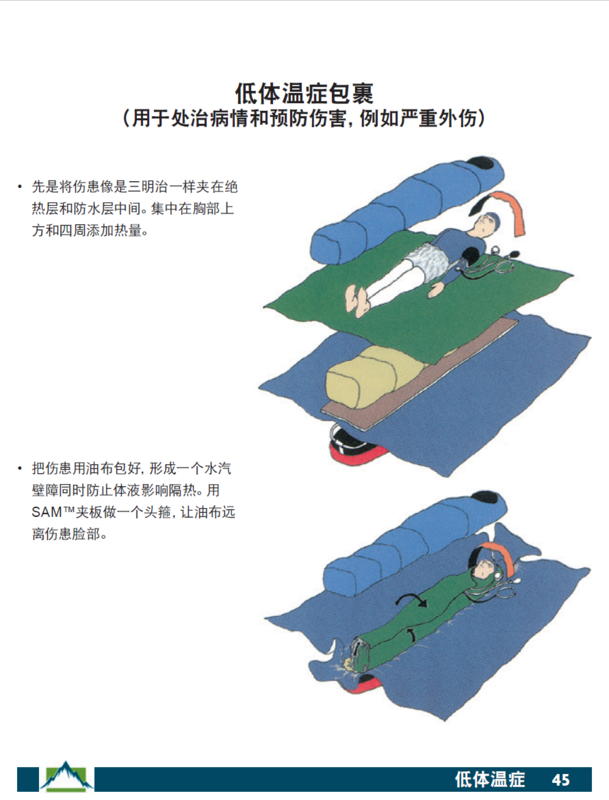

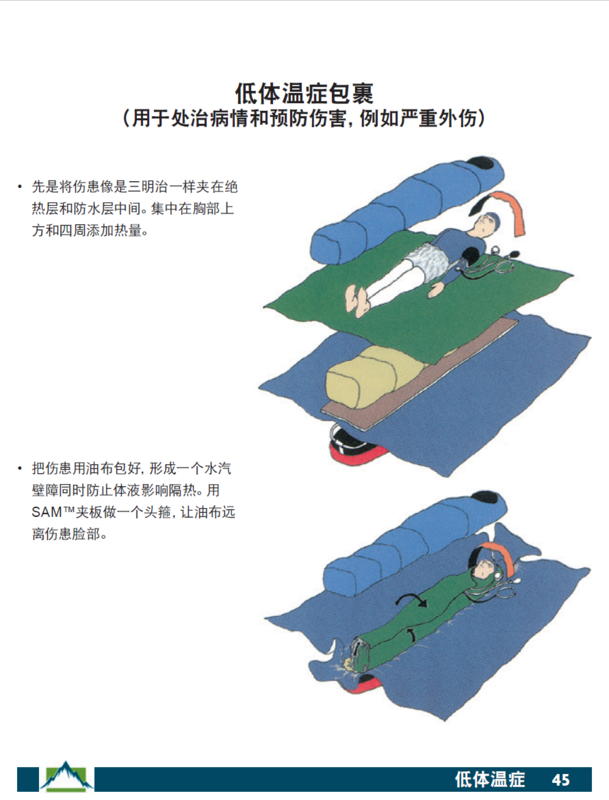

切忌僥倖心理!對於距離城市或距離能獲得的醫療救助2小時以上的環境,我們都稱之為「野外環境」。特別是在「世紀寒潮」期間出行,急救包可說是必須要攜帶的。考慮到路面可能結霜濕滑,我們可以為潛在的肌肉骨骼傷風險提前做好準備:如帶備變形夾板(Sam板、三角巾等),應對寒冷則考慮保溫毯、睡袋、帳篷,在關鍵時刻可以作為保溫包裹使用,在處治低體溫症的病人時會非常有效。爐具等可以用來燒熱水的裝置,在關鍵時刻也很有用。

以下是關於寒冷傷害的病症處治:

(1) 失溫

一般來講,失溫是指人體熱量流失大於熱量補給,造成人體核心(即大腦和軀幹內心、肺等維持生命的主要器官)溫度降低,產生寒顫、精神狀態改變、心肺功能衰竭甚至最終造成死亡的病症。

低體溫症也分等級,如輕微/中等低體溫症及嚴重低體溫症。在這裡先講講輕微低體溫症。當人體核心溫度跌至35.5°–32°C (96°–90°F),人可能會出現神智狀態改變(如嗜睡、急躁、孤僻等)、無法控制的顫抖、協調能力下降等症狀。低體溫症的發作有可能是急性的:如掉進冷水裡幾分鐘到幾小時;不過通常無脫水或卡路里消耗,患者可以自發回溫。低體溫症亦有可能是亞急性,於幾小時到幾天內緩慢發作,期間會有脫水和卡路里消耗,患者需要外界處治和保護來回復正常體溫。

輕微/中等低體溫症

針對輕微/中等低體溫症,我們可以立刻實地讓患者回復體溫。從熱能的物理效應來看,我們應該:

- 食物和液體自動產熱

讓患者進食容易吸收的簡單糖(如蜂蜜或生果),之後再給他一些澱粉類食品,最後才是肉類和正餐。這樣做可以讓患者迅速將食物轉為熱量。鼓勵患者自動產熱的過程如同往火堆裡添柴,由細嫩的樹枝或草引燃火堆,待火堆正常燃燒之後才加入粗壯一些的樹枝保持火堆燃燒旺盛。

- 隔斷熱能流失

用毛毯或厚一些的衣物包裹住患者因顫抖產生的熱量,通常我們是鼓勵患者顫抖的;另外隔絕空氣的對流、傳導和輻射;保持皮膚和衣物乾爽,從而減少蒸發。

- 運動產熱

當患者情況好轉時,我們才鼓勵他做一些運動加快產熱。

- 若情況無好轉

我們則需要考慮現場製作「保溫包裹」,以擔架撤離。

小貼士

1. 別懶惰,自己或同伴的體溫降低時,要正確並及時處理。

2. 保持足量飲水和飽腹。

3. 保持隔熱層乾燥及乾淨。

4. 根據外界溫度增減衣物。

嚴重低體溫症

首先,如何判斷患者已經是一個嚴重低體溫症的病人呢?以下幾個症狀可以幫到你:

- 患者的神智狀態嚴重下降。學過 WMAI 課程的同學會明白患者的AVPU嚴重下降(從醒著到對聲音刺激有反應,再到對疼痛有反應,最後甚至會無反應)

- 顫抖是鼓勵患者回溫的身體反應機制,而嚴重低體溫症的病人將會停止顫抖

- 生命體徵不振(脈搏降低、呼吸降低、血壓降低)

- 核心溫度低於攝氏32度(華氏90度)

當你身邊的患者出現以上幾個症狀的時候,你就應該明白情況比較危急,需要立刻採取相應的處治方法。那具體要怎麼做?

我們則需要考慮現場製作「保溫包裹」,以擔架撤離。

- 處治的過程一定要輕柔(因為現階段患者的心臟已經跳動很慢,動作輕柔可以防止患者心室顫動)

- 可在患者胸部增加溫袋

- 一定要移除患者身上濕冷的衣物,並將其「絕熱包裹」

- 如可能的話,讓患者躺下

- 不能採用劇烈的體表回溫方式(例如熱水浸泡等)

- 盡可能撤離到可控回溫的地方(如立即離開寒冷環境)

- 使用高級生命維持ALS (如人工呼吸器濕熱純氧、溫熱靜脈注射、藥物或AED等)

小貼士

*如果心臟停跳(沒有生命體徵/無法測得),則應撤離至權威護理機構,不要做過份延誤撤離時間的CPR,間歇性CPR則可接受。

以上處治(除了最後一項要求有專業醫學背景和條件)都可以幫助我們盡可能在野外保護嚴重低體溫的患者。當然,如果轉移的過程所需時間較長(多於2小時),環境依舊比較寒冷,WMAI 建議大家從隔斷熱能喪失的物理效應方面進行考慮(如對流、傳導、輻射、蒸發),現場為患者製造一個「低體溫症包裹」。

(2) 凍傷

什麼是「凍傷」?

凍傷實際是細胞內的水分被凍住導致的。最容易遭遇凍傷的區域是骨端(如耳垂、鼻子、手指/腳趾等),導致凍傷的因素包含:低體溫症、脫水、衰竭、鞋子或帶子造成的緊壓、血管收縮、暴露在冷空氣/風中的臉頰等。滑雪時,常見手套、鞋子進雪之後未能盡快弄乾,並繼續暴露在寒冷環境下而造成皮膚凍傷。

簡單來說,凍傷分為以下幾個等級:

1. 凍創/表面凍傷

凍創症狀:凍創部位感覺冰冷以及不舒服,創面粉紅色/蒼白而且柔軟(正常)

表面凍傷症狀:麻木、蒼白而柔軟,但末梢感知下降。

*如何處治:

- 現場回溫(如溫暖皮膚接觸或用溫暖設備捂熱)

- 鬆開緊紮的衣服/帶子(如有)

- 如若感覺疼痛,可以考慮使用止痛藥物

- 患者本身需保持水合(卡路里/水分攝入充分)

如果在野外,回溫後還需要進行進一步的護理:

*水泡通常出現在末梢,如水泡清澈,意味著組織受傷程度較小。

2. 深度凍傷

症狀:麻木,蒼白而僵硬,也許會出現冰晶,末梢感知消失。

*如何處治:

- 大部分深度凍傷者需要撤離至可控回溫的地點,如果腳部凍僵,並不影響走路。

- 配合強效止痛藥物

- 將凍僵的區域浸泡在攝氏37度至39度的水裡回溫

- 可使用布洛芬和阿士匹靈來幫助血液循環

- 回溫之後把該區域弄乾,並消毒敷裹

- 如果凍傷部分是手指或腳趾,要將指與指(趾與趾)之間分開包紮

如在野外,回溫之後要檢查回溫結果:

1) 有無水泡?

有:水泡如果清澈則為二度凍傷;若帶血則為三度凍傷

無:皮膚顏色較暗,說明皮膚灌注下降,則為四度凍傷

2) 處治方法:

- 保護傷處及避免使用傷處

- 防止再次凍傷/受傷

- 使用強效止痛藥物,考慮使用抗生素敷裹

- 情況嚴重則考慮撤離至醫院

寒冷冬天出行,切記要做好行前評估和充足的物資準備,千萬不可忽視環境造成的傷害。希望大家安全度過寒冷的冬天!

——FACE ANY CHALLENGE, ANYWHERE