薄扶林村,活着的歷史博物館

生活頻道

人文故事

2015-08-12 (Wed), 10:00

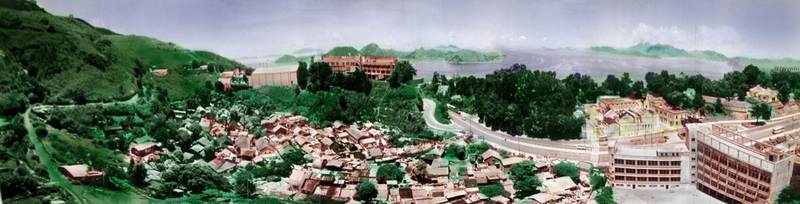

香港的寮屋區拆的遷的沒餘下多少,時代進步,城市得重新規畫,好多村子都要讓路。在香港島置富花園、貝沙灣附近還餘一條叫薄扶林村的老村。十七世紀清朝康熙年間,二百多年前港島內陸沿海居民遷至,薄扶林村,曾是低下層聚居的寮居區,早在豪宅立於此地前立村,是最早期的原居民。 根據1872年人口統計報告,由摩星嶺起至香港仔、名為「薄扶林」的地區只有400名居民,如今,單是薄扶林村已有三千餘人聚居。

開村早期,小村裏很大部分的經濟活動除自給自足,都由旁邊的建設帶動,1885年﹐牛奶公司牧場在薄扶林村後開業﹐是香港第一個牧場﹐也是香港工業發展源起,很多村民都替牛奶公司打工,隨之帶動了村裏的小買賣生意、飲食、糧油雜貨、娛樂等等。這個英國人開設的牧場、以及新鮮牛奶生產線養活了許多村民,及後更發展了職工會為華人員工謀福祉,除了合理待遇,也為員工子女籌謀,在薄扶林官立小學開辦前開辦牛奶職工子弟學校,教育村內適齡兒童,小社區因而成型。

茶檔、理髮店、藥材舖、士多、麻雀館等更是代代相傳,店舖居所各有風格,自然而然,因應生活所需而生成的聚落,自成社區有着其生命力與秩序,相較外在規畫,居者切身需要才值得關注,當然這是避開經濟發展,以人文關懷調子而言。村裏還有自發自衞隊維持治安,有義務軍在天災如遇大雨水浸時自救,鄰里間的守望相助精神,在這種小社區才得以全然展現。

從村民的簡樸的日常生活中可見,村子雖老但活力常在,村民都有一份捍衞村子的使命,承傳獨有的文化,對抗時代變遷。